血脂健康新认知:打破五大误区,科学管理血管里的“隐形交通”

来源:CHTV百姓健康2025-08-01 14:21:59

体检报告中血脂相关的数值,常让许多人陷入困惑。当低密度脂蛋白胆固醇指标超出参考范围时,不少人会立刻将其等同于健康威胁,随之采取极端措施,比如彻底拒绝肉类摄入,或是急于寻求药物干预,却对这些数值背后的生理意义缺乏深入理解。

事实上,血脂是人体代谢系统的重要组成部分,其健康与否并不取决于数值的绝对高低,而在于各组分的比例协调与代谢平衡。

目前,我国35岁以上成年人血脂异常的患病率已超过三分之一,但多数人对血脂的认知仍局限于 “指标异常即危险” 的表层理解。这种认知偏差往往导致应对方式失当:要么过度焦虑,采取不必要的严苛干预;要么因无症状而忽视管理,任由脂质代谢失衡持续发展,最终为血管健康埋下隐患。

郭永玮 主任医师

靖边县人民医院心内科主任

毕业于延安大学医学院

榆林市心血管学会常务委员

陕西省心血管专科联盟理事

白求恩研究会心血管分会会员

陕西省心脏康复联盟委员

从事内科临床工作30年

曾先后在西安交大二院、西京医院心血管内科进修学习2年,并经常参加全国性、省级心血管疾病诊疗会议及培训班

具有丰富的心血管病、血液系统疾病及内科其他疾病诊疗经验

擅长高血压、冠心病、心衰等疾病尤其是心血管急、重、危患者诊治

2019年又在北京安贞医院进修心血管病介入诊疗3月

在省、市级医学专业杂志上发表论文10余篇

在县域及周边地区享有较高声誉

血脂生理:

被误解的生命燃料

将血脂视为健康的对立面,是一种常见的认知误区。实际上,血脂是维持人体正常生理功能不可或缺的物质,其主要成分胆固醇和甘油三酯,在生命活动中承担着关键角色。

胆固醇是构成细胞膜的基本结构成分,对维持细胞的形态与功能至关重要。同时,它是合成性激素、肾上腺皮质激素以及维生素 D 的前体物质,这些物质在生殖发育、应激调节和钙磷代谢等方面发挥着不可替代的作用。值得注意的是,大脑中胆固醇的含量占人体总胆固醇的约23%~25%,它参与神经髓鞘的形成,直接影响神经信号的传导效率,对维持正常的认知功能意义重大。

甘油三酯则是人体重要的能量储备形式。当摄入的能量超过即时需求时,多余的能量会以甘油三酯的形式储存于脂肪组织中;在饥饿、禁食或剧烈运动等能量需求增加的情况下,甘油三酯会分解供能,为心脏、大脑等重要器官提供动力支持。

因此,盲目追求 “血脂越低越好” 并非科学之举。过度降低胆固醇水平可能导致免疫功能下降、内分泌激素合成不足等问题;对于老年人而言,胆固醇水平过低还会显著增加认知功能衰退的风险。血脂对健康的真正威胁,源于其代谢失衡 —— 即脂质的摄入、合成与清除过程失去平衡,导致异常堆积。

这种代谢失衡主要与三个环节密切相关:

1. 外源性摄入过多:当每日膳食中脂肪提供的能量占总热量的比例超过30% 时,肝脏合成低密度脂蛋白的速率会明显加快,导致血液中该成分浓度升高;

2. 内源性合成增加:在胰岛素抵抗状态下,肝脏会持续将脂肪酸转化为极低密度脂蛋白,使内源性脂质生成量增多,加重代谢负担;

3. 代谢通路阻塞:以甲状腺功能减退为例,患者脂质的合成和分解均受到抑制,内源性和外源性甘油三酯的清除率显著下降,导致脂质清除效率降低,进而引发血脂异常。

正确认识血脂的生理功能与代谢规律,是科学管理血脂的前提。它既不是需要彻底清除的 “有害物质”,也不能放任其代谢失衡,唯有维持其动态平衡,才能让这一 “生命燃料” 真正服务于健康。

被忽视的“危险分子”:

甘油三酯的隐秘危害

在血脂管理中,人们往往将目光紧盯着胆固醇的数值变化,却对甘油三酯(TG)的潜在威胁重视不足。事实上,甘油三酯作为血脂的重要组成部分,其升高带来的健康风险远超想象。最新临床研究证实,对于65岁以下的人群来说,甘油三酯水平升高是诱发心肌梗死的独立危险因素——即便胆固醇指标处于正常范围,只要甘油三酯超标,心血管事件的发生率仍会显著上升。

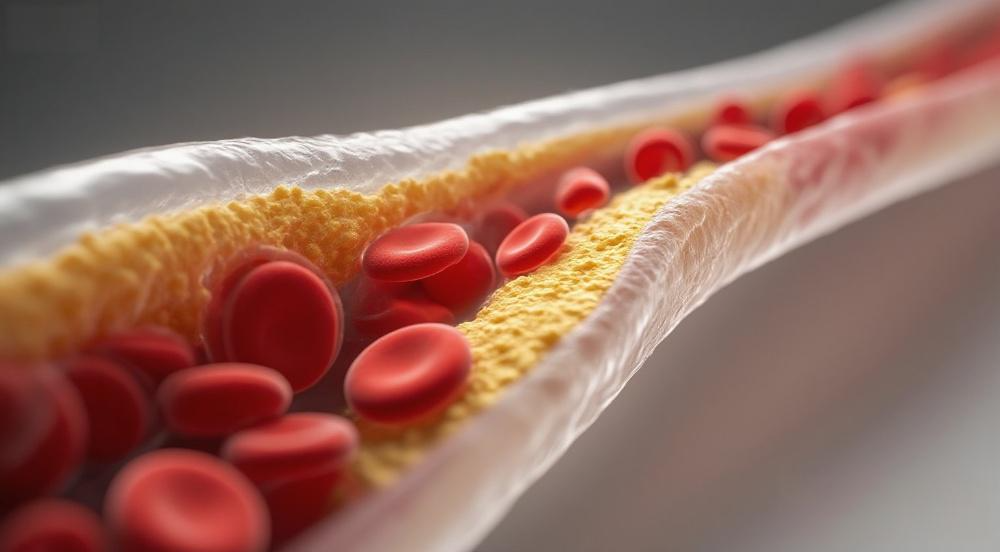

甘油三酯对心血管系统的损害,主要通过两种路径实现:一方面,当血液中甘油三酯浓度过高时,血液的黏稠度会明显增加,流动性变差,就像原本清澈的溪流变成了浑浊的泥浆,这会直接加重心脏的泵血负担,长期如此可能导致心功能受损;另一方面,甘油三酯浓度过高会改变低密度脂蛋白(LDL)的代谢特性,使其更易穿透血管内皮,沉积在血管壁上,加速动脉粥样硬化斑块的形成与发展,如同为血管“堵塞”埋下伏笔。

更需要警惕的是,当甘油三酯水平超过5.6mmol/L时,急性胰腺炎的发病风险会急剧攀升。这种疾病看似与血脂无关,实则关系密切:过量的甘油三酯在胰腺中被分解时,会产生大量游离脂肪酸,这些物质会刺激胰腺组织,引发剧烈的炎症反应。这种炎症往往起病急骤,常在暴饮暴食、大量饮酒后突然发作,患者会出现剧烈腹痛、恶心呕吐等症状,严重时可导致多器官功能衰竭,其凶险程度不亚于一场腹腔内的“紧急事故”。因此,关注甘油三酯水平,尤其是控制其在安全范围内,对预防急性疾病发作同样至关重要。

胆固醇认知革新:

个体化的“安全红线”

不少人拿到血脂化验单后,习惯以指标旁的箭头作为健康与否的判断标准——没有箭头就觉得万事大吉,有了箭头就焦虑不已。但实际上,胆固醇的“安全范围”并非一成不变,而是需要根据个体的健康状况、疾病史等因素综合判定的“个体化红线”。

对于普通健康人群,LDL的理想水平是低于3.4mmol/L,这一数值能较好地平衡血管健康与生理需求;而对于患有糖尿病或高血压的人群,由于本身属于心血管疾病的高危群体,LDL的控制目标需要更为严格,建议维持在2.6mmol/L以下,以降低血管损伤的风险;若是已经确诊冠心病,LDL则需控制在1.4mmol/L以下,这是因为冠状动脉已经存在病变,更严格的降脂目标能延缓斑块进展,减少急性心血管事件的发生。

遗传因素对胆固醇水平的影响更是打破了常规认知。以家族性高胆固醇血症为例,这类患者由于体内LDL受体基因发生突变,导致肝脏清除胆固醇的能力仅为正常人的30%左右。即便他们没有不良生活习惯,胆固醇水平也可能显著升高,部分患者在青年时期就会出现肌腱黄色瘤(手肘、膝盖等部位的肌腱处出现黄色结节),甚至发生早发心肌梗死。因此,判断胆固醇是否“安全”,不能只看化验单上的参考范围,还需结合家族病史、是否存在动脉斑块、是否有吸烟等危险因素综合评估。

总之,胆固醇管理的核心在于“个体化”——每个人的身体状况不同,“安全红线”也会存在差异。只有结合自身情况制定目标,才能真正实现科学的血脂管控。

高血脂的隐蔽危害:

全身系统的“慢性毒药”

血脂异常对身体的侵蚀是渐进且隐匿的:

1. 血管老化:过剩脂质氧化形成自由基,攻击血管内皮,使其如“炸过头的油条”般粗糙脆弱;

2. 器官功能受损:冠状动脉堵塞50%以上即诱发心绞痛;脑血管脂质沉积导致脑卒中风险倍增;

3. 代谢系统崩溃:脂肪肝患者中35%伴转氨酶升高,部分可能进展为肝硬化。

科学管控策略:

打破“无效努力”的迷思

1. 饮食改造计划

● 狙击“隐形油脂”:植脂末(奶茶)、烘焙点心含反式脂肪酸,比动物油更伤血管

● 控制碳水转化:精制米面超量时,会转化为甘油三酯,建议用燕麦、杂粮替代部分主食

● 优选脂肪类型:每天一把坚果(20g)或每周两次深海鱼,补充Omega-3脂肪酸

甘油三酯敏感者需警惕:糖分摄入会直接推高TG,奶茶爱好者尤需警惕。

2. 运动处方进阶

● 有氧运动:每周5天快走/游泳(30分钟),激活脂蛋白脂肪酶

● 抗阻训练:每周2次哑铃/弹力带练习,增加肌肉耗能

● 打破静坐:连续坐1小时,脂肪分解酶活性下降90%,每小时起身3分钟

3. 压力与代谢调控

长期压力会触发“肾上腺素-甘油三酯反应”。一些冥想形式(如超验冥想)与胆固醇水平的改善有关,冥想者的血清胆固醇平均值显著低于非冥想者,且总胆固醇与HDL的比值更低,这与心血管疾病风险降低相关。

总结

血管健康如同储蓄账户——年轻时储存的每一点代谢盈余,年老时都需连本带利偿还。《中国血脂管理指南(基层版2024年)》和《中国血脂管理指南(2023年)》推荐,40岁及以上的成年人每年至少应进行1次血脂检测(包括TC、LDL-C、HDL-C、TG),冠心病高危者需缩短至3-6个月复查。当一位中年男性将晨间的拿铁换成绿茶,把电梯换成爬楼;当一位糖尿病阿姨用糙米饭替代白粥,用鲑鱼替代红烧肉——这些微小改变,正是避免血管“大堵车”的智慧选择。

管理血脂的本质不是追求化验单上的箭头消失,而是让甘油三酯这座“能量储备库”保持合理库存,使胆固醇这支“血管维修队”高效运转——毕竟生命的长河,需要畅通的航道。

参考文献

[1]Singh AK, Singh R. Triglyceride and cardiovascular risk: A critical appraisal. Indian J Endocrinol Metab. 2016 Jul-Aug;20(4):418-28.

[2]Garg R, Rustagi T. Management of Hypertriglyceridemia Induced Acute Pancreatitis. Biomed Res Int. 2018 Jul 26;2018:4721357.

[3]Huff T, Boyd B, Jialal I. Physiology, Cholesterol. [Updated 2023 Mar 6]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470561/

[4]Shin KC, Ali Moussa HY, Park Y. Cholesterol imbalance and neurotransmission defects in neurodegeneration. Exp Mol Med. 2024 Aug;56(8):1685-1690.

作者:郭永玮 靖边县人民医院心内科主任

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信