抑郁症:哪些情况必须用药?治疗周期这样定

来源:CHTV百姓健康2025-08-13 19:03:06

抑郁症是全球范围内高发的精神障碍。世界卫生组织(WHO)数据显示,全球约3.22亿人患抑郁症;我国发病率达7%,相当于每14人中就有1人受其困扰。抑郁症因高复发率、高致残性特点对公共卫生体系构成显著挑战。

在临床诊疗过程中,"是否需要药物治疗"及"治疗周期如何设定"始终是患者及家属最关注的核心问题。事实上,抑郁症的治疗绝非简单的"一刀切"模式,而是需要结合病情严重程度、症状谱系特征、个体药物代谢差异及患者主观意愿,构建个体化的治疗方案。

姚志刚 科长

现任昆山市精神卫生中心总务科科长、药剂科科长

兼任

江苏省医院协会精神病医院分会药事管理学组委员

苏州医学会临床药学专委会精神药物治疗学组委员

苏州医学会心身医学分会心身疾病药物治疗学组委员

昆山医学会药学专委会委员

昆山中医药学会中药专委会委员

抑郁症的治疗策略:

是否需要药物干预?

抑郁症的治疗需遵循个体化原则,药物干预的必要性需结合病情严重程度综合判断,避免 “一刀切” 式决策。

1. 轻度抑郁症:可优先考虑非药物治疗

对于症状较轻的患者(如情绪低落但能正常完成日常工作、学习及基本社交),临床建议优先尝试非药物治疗手段,包括:

● 心理治疗:如认知行为疗法(CBT)通过修正负性思维模式改善情绪,正念疗法通过专注力训练调节心理状态,均被证实对轻度抑郁有效;

● 生活方式调整:规律进行有氧运动(如每日30分钟快走)、建立稳定的睡眠节律(固定作息时间)、主动维系社交关系(如参与团体活动);

● 自我管理:通过记录情绪日记梳理心理状态,结合呼吸放松训练缓解焦虑。

2. 中重度抑郁症:药物治疗为核心干预手段

若患者出现以下情况,通常需及时启动药物治疗:

● 持续情绪低落、兴趣减退超过2周,且无自行缓解趋势;

● 症状严重影响工作效率、社交功能或日常生活(如无法完成基本家务、拒绝与人交流);

● 伴随自杀念头或行为,或出现明显躯体症状(如早醒、食欲骤增 / 骤减、持续疲劳)。

药物治疗的核心作用包括:

● 调节大脑神经递质(如5-羟色胺、去甲肾上腺素)的平衡状态;

● 快速缓解核心症状(通常2-4周起效),改善情绪低落、动力缺失等问题;

● 降低自杀风险,为后续康复奠定基础。

抗抑郁药的规范使用:

起效时间与治疗周期

抗抑郁药的使用需遵循科学规律,其起效过程和治疗周期有明确的临床特点,患者需充分了解以提高治疗依从性。

1. 药物起效时间:并非“立竿见影”,需循序渐进

抗抑郁药通过调节大脑神经递质发挥作用,其起效过程具有阶段性,通常不会即时见效,具体表现为:

● 1-2周:可能仅出现轻微改善,如睡眠质量稍有提升、焦虑感略减轻等;

● 2-4周:核心症状开始缓解,情绪低落程度减轻,对日常活动的兴趣和动力逐渐恢复;

● 4-8周:药物达到最佳治疗效果,多数患者的情绪、认知及社会功能可显著改善。

重要提示:若用药4周后症状仍无明显改善(如情绪低落、兴趣丧失无缓解),需及时复诊,由医生评估并调整治疗方案(如调整剂量、更换药物等)。

2. 治疗周期:全病程管理,避免擅自停药

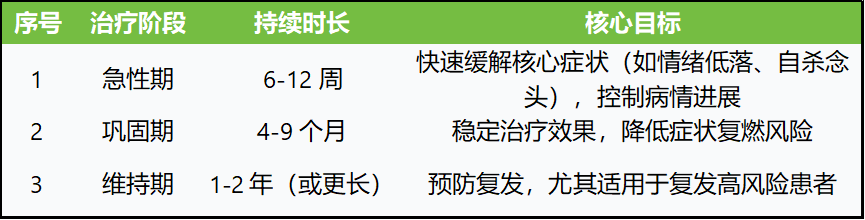

抑郁症的治疗需经历急性期、巩固期和维持期三个阶段,总时长通常为6个月至数年,具体根据病情严重程度及复发风险而定:

关键原则:

● 即使症状完全消失,也不可立即停药。症状缓解后,体内神经递质系统的平衡仍需巩固,突然停药易导致症状反弹或复发;

● 减药需在医生指导下逐步进行,通过缓慢降低剂量(如每1-2周减少原剂量的25%),减少撤药反应(如头晕、失眠、情绪波动)的发生。

药物治疗效果不佳时的

应对策略

临床实践中,约30%的抑郁症患者对首次使用的抗抑郁药反应不理想(如足量用药8周后症状改善不足50%),此时需在医生指导下调整治疗方案,避免延误病情。具体策略如下:

1. 优化药物治疗方案

根据患者的疗效反应和耐受性,可采取以下调整方式:

● 剂量调整:在医生评估后,若当前剂量未达治疗上限且患者耐受良好,可逐步增加药物剂量(需严格遵循安全范围),观察4-6周后评估效果;

● 药物更换:SSRI类药物(如舍曲林)主要作用于5-羟色胺系统,适合多数患者作为初始治疗选择;SNRI类药物可作用于5-羟色胺和去甲肾上腺素系统,适用于特定症状表现的患者。临床选择时,医生会根据患者的症状特点、耐受性等个体化因素综合判断,匹配最适合的治疗药物。

● 联合用药:对于难治性病例,可在抗抑郁药基础上联合其他药物(如情绪稳定剂),或短期联用非典型抗精神病药,以增强疗效(需严格遵医嘱,避免自行组合用药)。

2. 联合心理治疗增强疗效

单一药物治疗效果有限时,药物+心理治疗的联合方案往往更有效,尤其适用于以下情况:

● 病程较长(如抑郁症状持续1年以上);

● 伴随明显焦虑症状(如过度担忧、紧张);

● 存在人格特征问题(如敏感、回避型人格)。

其中,认知行为疗法(CBT)是常用的联合手段,通过修正负性思维模式,帮助患者建立应对情绪的能力,与药物协同改善症状、降低复发风险。

此外,对于经药物和心理治疗仍无明显改善的难治性抑郁患者,可考虑物理治疗手段,包括重复经颅磁刺激(rTMS)和电休克治疗(ECT)。

重要提示:任何治疗方案的调整都需基于医生对病情的全面评估,患者切勿自行换药、加量或停药,以免引发症状反弹或不良反应。

患者常见误区解析

抑郁症治疗过程中,患者常因对疾病和药物的认知偏差影响治疗依从性,以下是临床最常见的三大误区及科学解读:

误区1:“抗抑郁药会成瘾”

抗抑郁药(如临床常用的SSRI类、SNRI类药物)不存在生理成瘾性。药物作用机制是调节大脑神经递质(如5-羟色胺、去甲肾上腺素)的平衡,而非产生依赖。

误区2:“感觉好了就停药”

症状缓解并不意味着治疗结束。抑郁症的治疗需经历急性期、巩固期和维持期,即使症状消失,体内神经递质系统的稳定仍需时间巩固。

● 风险提示:突然停药可能导致症状反弹(如情绪再次低落、自杀念头重现)或撤药反应(如头晕、失眠、焦虑),显著增加复发风险。

● 正确做法:需在医生评估后,逐步缓慢减药,整个过程通常需数周至数月。

误区3:“药物无效就放弃治疗”

约30%的患者可能对首次使用的抗抑郁药反应不佳,但这并不意味着治疗失败。临床可通过调整剂量、更换药物、联合治疗(如药物+心理治疗)或物理治疗(如rTMS)等方式改善疗效。

● 数据支持:研究显示,经过规范调整方案后,约70%的患者最终能获得有效治疗,恢复正常生活。

● 核心原则:抑郁症的治疗需要耐心与配合,及时与医生沟通症状变化,避免因误解而中断治疗,才能提高康复概率。

结语

抑郁症的治疗是一场需要科学规划与耐心坚持的“持久战”,其核心在于个体化与全周期管理。从是否启动药物治疗到确定具体疗程,每一步决策都需结合病情严重程度、症状特点及个人身体反应,在专业医师的指导下逐步推进。

如果此刻的你正受抑郁困扰,请记住:这不是性格缺陷,更不是“矫情”,而是一种需要专业帮助的医学问题。主动寻求精神科医师、心理治疗师的支持,接纳科学的治疗方案,终将令你走出阴霾。

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信