别让“伪科普”偷走你的健康!新媒体医生教你三招筛选高质量医学科普 | 健康素养66条

来源:CHTV百姓健康2025-08-16 18:40:26

当心!那些可能误导你的健康科普

知识之光,健康之盾:

优质科普如何成为全民健康的基石

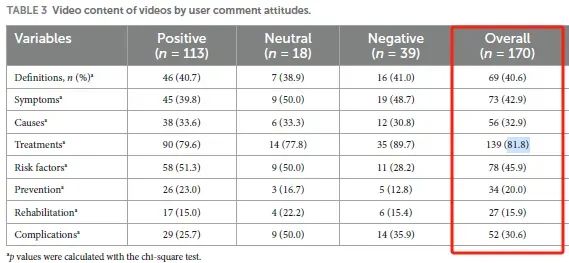

2024年,我国一项覆盖九省11,920人的大型横断面研究显示:接受过结核病系统科普教育的居民,其核心知识知晓率是未接受者的1.27倍(P<0.05)! 更令人振奋的是,教育程度较低的人群从科普中获益更大,充分体现了科普在弥合健康信息鸿沟上的关键价值[7]。

三招炼就火眼金睛!

识破健康谣言锁定真科普

信息源头是判断可靠性的第一道关卡。优质的科普内容,其“娘家”必定清晰可查、值得信赖。国家卫健委官网、中国疾病预防控制中心(中国疾控中心)网站、知名三甲医院官方网站、中华医学会及其下属各专业分会主办的权威期刊或认证平台(如“中华医学期刊网”)等。这些“国家队”和权威机构发布的信息,是你可以优先信赖的首选。

靠谱的科普,核心在于其坚实的科学依据。它会坦荡地告诉你信息从何而来,比如明确标注“根据《中国高血压防治指南(2023年修订版)》”或“基于一项纳入数万名参与者的国际大型随机对照试验(RCT)结果”。这种对证据来源的交代,是科学态度的体现。相反,需要高度警惕那些充斥着“百分百有效”、“彻底治愈”、“永不复发”、“惊天秘密/突破”等绝对化、煽动性词汇的内容。

优质的科普内容通常具有全面性和实用性。它会提供均衡的信息视角,既讲疾病的科学预防之道,也谈规范的治疗选择,还会涉及康复管理的要点,而非只强调某一方面。其给出的建议具体、清晰、具有可操作性(可执行性高),例如告诉你“每周进行至少150分钟中等强度运动,如快走、游泳”,而不是空泛地建议“你要多运动”。

总结:

共筑权威科普长城,点亮全民健康灯塔

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信