有一种切肤之痛叫“带状疱疹性神经痛”,皮肤好了,神经还在“放电”

来源:CHTV百姓健康2025-08-20 17:23:42

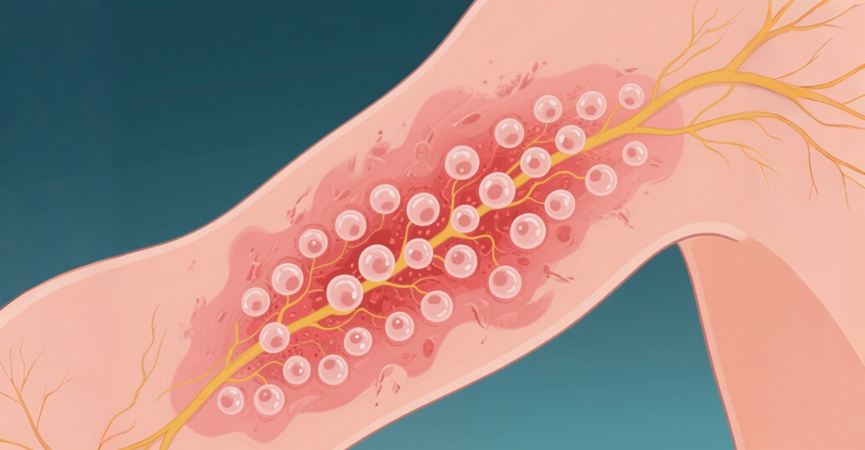

门诊中常遇到这样的场景:患者皮肤表面的带状疱疹水疱已结痂愈合,外观与正常皮肤无异,却仍反复主诉病变区域存在烧灼痛、针刺痛或闪电痛,甚至衣物轻微摩擦都可能诱发剧烈疼痛,严重影响睡眠、进食及日常活动。这种“皮肤愈而疼痛不止”的表现,正是带状疱疹性神经痛的典型特征。

流行病学数据显示,多数带状疱疹患者病程中会伴随不同程度神经痛,60岁以上人群、合并糖尿病、心血管疾病等基础疾病者,疼痛持续时间更长,部分患者疼痛可迁延数月甚至数年,对身心健康与生活质量造成显著影响。

幸运的是,目前临床针对带状疱疹性神经痛已有成熟的综合治疗体系。我们将从病理机制、核心治疗手段、预防与误区纠正三方面展开,为临床诊疗与患者管理提供科学参考。

刘祥波 主治医师

成都中医药大学附属医院疼痛科主治医师,硕士研究生(慢性疼痛诊疗方向)。四川省医学科技创新研究会难治性癌痛专业委员会委员。以第一作者发表SCI论文及北大核心期刊论文3篇,长期从事一线临床工作。

病毒损伤神经,

疼痛根源在“神经异常放电”

带状疱疹性神经痛的致病核心是水痘-带状疱疹病毒(VZV)的“潜伏-激活-神经破坏”过程:

病毒潜伏与激活:人体初次感染VZV多表现为儿童期水痘,痊愈后病毒并未被完全清除,而是潜伏于脊髓后根神经节或颅神经感觉神经节内。当机体免疫力下降(如高龄、熬夜、精神压力大、基础疾病控制不佳或接受免疫抑制治疗),潜伏病毒会被激活并沿感觉神经纤维大量复制。

神经损伤与异常放电:病毒复制过程中,不仅会在皮肤表面形成沿神经节段分布的成簇水疱,更会直接破坏神经纤维结构(如脱髓鞘、轴索变性),导致神经传导功能异常。即便皮肤水疱愈合,受损神经仍会处于“异常放电”状态,持续向中枢神经系统发送疼痛信号,表现为烧灼痛、针刺痛等典型症状,这也是其区别于普通炎症性疼痛的关键。

需特别说明的是,带状疱疹性神经痛的治疗需“针对性干预神经损伤”,但并非否定抗炎药物的价值。例如塞来昔布等非甾体抗炎药,虽无法直接修复神经异常放电,但可有效缓解病毒激活初期伴随的局部炎症反应,减轻炎症对神经的进一步刺激,是综合治疗体系中“控制炎症、辅助止痛”的重要组成部分。

药物+神经调控+中医,

构建“三维综合方案”

带状疱疹性神经痛的治疗需遵循“分层干预、协同增效”原则,结合药物治疗、神经调控技术与中医手段,实现疼痛控制与神经修复的双重目标。

(一)药物治疗:基础干预,缓解疼痛与控制炎症

药物是带状疱疹性神经痛的一线基础治疗,需根据疼痛程度与病理特点合理选择:

神经病理性疼痛针对性药物:如普瑞巴林,作为钙通道调节剂,可通过调节神经细胞膜电位,减少异常疼痛信号的产生与传导,有效缓解烧灼痛、针刺痛等核心症状,是临床治疗带状疱疹性神经痛的常用药物。

抗炎与辅助止痛药物:如塞来昔布,可通过抑制环氧化酶(COX-2)减少前列腺素合成,缓解病毒激活初期的局部炎症反应,减轻炎症对神经的刺激,与普瑞巴林联用可实现“抗炎+调节神经放电”的协同效果。

用药原则:需根据患者年龄、基础疾病(如心血管疾病、肝肾功能)调整剂量,避免单一用药或盲目加量,确保疗效与安全性平衡。

(二)神经调控治疗:精准修复,针对顽固性疼痛

对于药物治疗效果欠佳或疼痛持续时间较长的患者,神经调控技术可实现“精准干预神经损伤”:

脉冲射频治疗:在影像学引导下,将细针置于病损神经旁,释放温和的低频脉冲电磁场。该方式不损伤神经组织,可通过调节神经细胞膜电位、促进局部血液循环,使异常放电的神经“恢复稳定”。

脊髓电刺激(SCS):针对疼痛持续半年以上、药物与射频治疗效果不佳的顽固性患者,可采用SCS治疗。通过在脊髓背侧硬膜外间隙植入纤细电极,释放微电流干扰疼痛信号上传,使患者感知“酥麻感”而非疼痛;长期治疗可逐步纠正神经异常放电,促进神经功能修复。其优势在于“可调节(根据疼痛变化调整电流参数)、可逆(短时程治疗后可拔除电极)、长期有效(部分患者需永久性植入)”,适用于头面部、四肢等易留后遗神经痛的部位,或合并自身免疫病、糖尿病的患者。

(三)中医综合治疗:调理机体,辅助神经修复

中医治疗基于“热毒阻滞经络、气血不通则痛”的理论,通过激活机体自身修复能力,辅助缓解疼痛:

针灸治疗:选取阿是穴、支沟穴等特定穴位,通过刺激穴位激活人体自身“止痛系统”(如促进内啡肽释放),阻断疼痛信号传导,尤其适用于发病3个月内的早期患者,可有效降低慢性化风险。

火针治疗:将针具经酒精灯灼热后快速刺入穴位,利用高温瞬间“重置”异常放电的神经功能,同时促进局部血液循环,为神经修复提供营养支持。临床中需由专业医师操作,确保安全与疗效。

早干预、避误区,

降低疼痛慢性化风险

带状疱疹性神经痛的管理需“预防为先、纠正误区”,从源头降低发病与慢性化概率。

1、两大常见误区,必须警惕

误区一:“忍忍就过去了”:多数带状疱疹性疼痛无法自愈,拖延治疗会加重神经损伤,显著增加后遗神经痛风险。若疼痛影响睡眠、饮食或日常活动,需及时就医,尽早启动“药物+综合干预”,避免病情慢性化。

误区二:“水疱消了就不用治了”:水疱消退仅代表皮肤症状愈合,不意味着神经损伤修复完成。此时若仍有疼痛,需继续坚持治疗(如普瑞巴林维持治疗、针灸辅助修复),防止疼痛“扎根”转为慢性。

2、最佳预防措施

疫苗接种:建议50岁以上人群、合并基础疾病者接种带状疱疹疫苗,可显著降低发病率与疼痛程度,是目前最有效的一级预防手段。

提升免疫力:均衡饮食、规律作息、避免熬夜劳累,积极控制糖尿病、心血管疾病等基础疾病,保持良好心理状态,从根本上减少病毒激活风险。

总结:科学应对,

拒绝“硬扛”,综合治疗是关键

带状疱疹性神经痛虽“难缠”,但通过“药物+神经调控+中医”的综合方案,多数患者可实现有效止痛与生活质量改善。临床诊疗与患者管理中需牢记三点:

1、早干预:发病后尽早启动综合治疗,尤其是疼痛1个月内干预,可显著降低慢性化风险;

2、规范用药:避免盲目使用止痛药,需在医生指导下合理用药;

3、重综合:神经调控与中医治疗是重要补充,需根据患者病情分层选择,实现“1+1>2”的协同效果。

若您或身边人正受带状疱疹性神经痛困扰,建议及时前往疼痛科或相关专科就诊,通过科学评估制定个体化治疗方案,尽早摆脱疼痛困扰,重获健康生活。

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信