“面部闪电痛”竟是三叉神经在报警!疼痛科医生教你破解“天下第一痛”

来源:CHTV百姓健康2025-08-24 11:07:25

面部突发的电击样剧痛、吃饭说话时轻轻一碰就剧痛的位置、常规止痛药难以缓解的顽固症状…… 这些都是三叉神经痛的典型表现。作为神经系统常见的难治性疼痛,三叉神经痛因其剧烈程度被冠以“天下第一痛”的称号,严重影响患者的生活质量。接下来,我们将从疾病特征、病因机制、诊疗策略到康复管理,全面解析这一令患者痛苦不堪的疾病。

副主任医师,临床医学博士,硕士生导师,副教授。

温州医科大学附属第一医院疼痛科副主任。

诊疗范围:带状疱疹及后遗神经痛、三叉神经痛、顽固性头痛颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎及各关节疼痛急慢性软组织疼痛、晚期癌痛治疗。

核心技术:精准神经注射治疗、针刀疗法、微创介入治疗(射频消融、脊髓电刺激、鞘内吗啡泵植入)。

临床特征:

认识三叉神经痛的“真面目”

三叉神经痛是指局限于三叉神经分布区域内的一种反复发作的短暂性阵发性剧痛,其疼痛程度远超一般慢性疼痛。临床观察显示,患者对疼痛的描述多为“刀割样”、“电击样”、“撕裂样”,部分患者甚至表示其疼痛程度超过分娩痛。

核心临床表现

1、突发性与短暂性:疼痛发作毫无征兆,突然发生又迅速终止,持续时间通常为数秒至2分钟,极少超过5分钟。发作时患者常因剧痛而停止所有动作,面部肌肉痉挛,呈现“痛性抽搐”状态。

2、触发敏感性:约50%的患者存在明确触发点(又称“扳机点”),多位于上唇、鼻翼、口角、舌部等区域。日常动作如咀嚼、说话、刷牙、洗脸、剃须等均可诱发,严重者甚至微风拂面即可触发疼痛。

3、定位特异性:疼痛严格局限于三叉神经的一支或多支分布区域,以第二支(上颌支)、第三支(下颌支)受累最为常见,极少越过面部中线,呈单侧分布。

4、间歇期特征:疾病初期发作间歇期较长,可达数月至数年,随病情进展间歇期逐渐缩短,发作频率增加,严重者可呈持续性疼痛伴阵发性加剧。

病因与发病机制:

解析疼痛背后的“元凶”

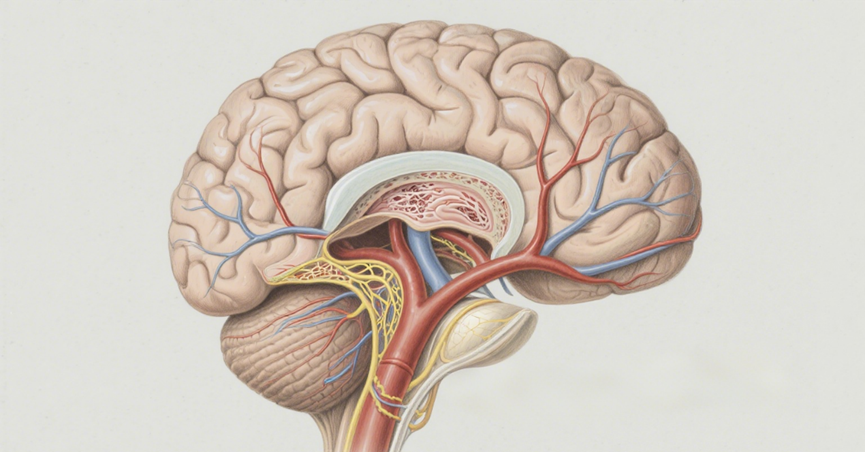

三叉神经作为颅神经中最粗大的神经,负责面部感觉与咀嚼肌运动,其感觉根在脑桥处与脑干相连,就像连接大脑与面部的“信息高速公路”。当这条“公路”出现异常时,正常的感觉信号就会转化为剧烈的疼痛信号。

主要致病因素

● 血管压迫:这是原发性三叉神经痛最常见的病因。由于脑动脉硬化、血管解剖变异等原因,邻近的血管(多为小脑上动脉、小脑前下动脉等)长期压迫三叉神经根部,导致神经纤维局部脱髓鞘,就像电线的绝缘层被磨损,造成神经信号传导异常,引发疼痛。

● 神经脱髓鞘病变:除血管压迫外,多发性硬化、糖尿病等疾病可导致三叉神经髓鞘损伤,使神经纤维暴露,形成“短路”,导致疼痛信号异常传导。

● 继发性病变:颅内肿瘤(如听神经瘤、脑膜瘤)、囊肿、血管畸形、颅骨发育异常等占位性病变,可直接压迫或刺激三叉神经,引起继发性三叉神经痛。

● 外伤与感染:颌面部手术、外伤或带状疱疹病毒感染等,可损伤三叉神经分支或主干,导致神经纤维化及异常放电,诱发疼痛。

诊断与鉴别:

警惕这些危险信号

三叉神经痛的诊断主要依据典型临床表现,但需结合影像学检查排除继发性病变,同时与其他面部疼痛疾病相鉴别。

临床预警信号

出现以下症状时应高度警惕三叉神经痛,及时就医:

● 刷牙、进食时突发单侧面部电击样、刀割样剧痛;

● 疼痛从牙龈、面颊放射至同侧耳部、颞部;

● 服用普通止痛药(如布洛芬、对乙酰氨基酚)完全无效;

● 疼痛发作时伴随同侧流泪、流涎或面部肌肉抽搐;

● 疼痛呈周期性发作,间歇期逐渐缩短。

诊断与鉴别

诊断需结合病史、体格检查及影像学评估:

● 体格检查:重点检查三叉神经分布区域的感觉、运动功能,明确疼痛范围与触发点;

● 影像学检查:头颅MRI(尤其是3D-TOF序列)可清晰显示三叉神经与周围血管的关系,排查血管压迫及颅内占位性病变;

鉴别诊断:需与牙痛、偏头痛、舌咽神经痛、颞下颌关节紊乱综合征等相鉴别。其中牙痛多为持续性钝痛,冷热刺激加重,牙科检查可发现病灶;偏头痛多为双侧或单侧搏动性头痛,常伴恶心呕吐,与三叉神经痛的面部局限剧痛有明显区别。

治疗策略:

个体化方案的选择

三叉神经痛的治疗应遵循阶梯治疗原则,根据患者病情、年龄、身体状况等因素制定个体化方案,从药物治疗到微创介入,再到手术治疗,形成完整的治疗体系。

1、药物治疗(一线治疗方案)

药物治疗是三叉神经痛的首选治疗方法,尤其适用于初发患者、年老体弱或不能耐受手术者。

● 卡马西平:作为经典药物,对70%-80%的患者有效,注意其可能的不良反应,如头晕、嗜睡、皮疹等,需定期监测血常规及肝肾功能。

● 奥卡西平:作为卡马西平的衍生物,疗效与卡马西平相当,但不良反应更少,耐受性更好,适用于不能耐受卡马西平的患者。

● 普瑞巴林:新型抗癫痫药物,通过调节电压门控钙通道发挥作用,对部分难治性三叉神经痛有效,且胃肠道反应较小,安全性较高,尤其适用于合并焦虑状态的患者。

● 辅助用药:维生素B12(甲钴胺)可促进神经髓鞘修复,作为辅助治疗药物,有助于改善神经功能。

2、微创介入治疗(二线治疗选择)

对于药物治疗无效或不能耐受药物副作用的患者,微创介入治疗是理想选择,具有创伤小、恢复快的优势。

● 射频消融术:在影像引导下,将射频针精准穿刺至三叉神经半月节,通过可控温度热凝损毁痛觉纤维。该技术定位精准,手术时间短(约30分钟),局麻下即可进行,术后3天左右即可恢复,3年有效率达85%,尤其适用于高龄、基础疾病多不能耐受开颅手术的患者。

● 球囊压迫术:在全麻下经卵圆孔置入微球囊,通过球囊扩张压迫三叉神经半月节,达到止痛效果。该方法无痛感,术后1周左右恢复,但可能出现短期面部麻木等并发症。

● 伽玛刀治疗:利用立体定向技术将伽玛射线聚焦于三叉神经根部,通过射线能量阻断疼痛信号传导。属于无创治疗,但起效较慢,完全缓解需1-3个月,适用于药物无效且不愿接受有创治疗的患者。

3、手术治疗(三线根治方案)

显微血管减压术:通过显微镜下将压迫三叉神经的血管与神经分离,并用垫片隔离,从病因上解除压迫。该手术适用于年轻、身体状况良好、血管压迫明确的患者,术后10年复发率低于10%,治愈率超过90%,是目前唯一可能根治三叉神经痛的方法。但作为开颅手术,存在一定风险,需严格掌握手术适应症。

康复管理与预防:

降低复发的实用指南

三叉神经痛的治疗不仅需要医学干预,日常护理与预防措施同样重要,可有效降低发作频率,提高生活质量。

日常防护要点

● 口腔护理:使用软毛牙刷或电动牙刷,避免过度刺激牙龈;选择温和的洗漱用品,如婴儿沐浴露,减少面部刺激。

● 环境适应:冬季注意面部保暖,佩戴加厚口罩,避免冷风直接吹拂面部;夏季避免空调、风扇直吹面部。

● 饮食调理:避免食用坚硬、需要大力咀嚼的食物(如坚果、鱿鱼、硬壳类海鲜),选择软食、流食;进食时细嚼慢咽,避免触发疼痛。

● 情绪管理:焦虑、紧张等不良情绪可诱发疼痛发作,每日进行15-20分钟冥想、深呼吸训练或放松疗法,有助于稳定神经功能,降低发作频率。

患者常见问题解答

● 遗传风险:原发性三叉神经痛遗传概率较低,继发性三叉神经痛(如多发性硬化相关)可能存在遗传倾向,建议直系亲属进行神经功能筛查。

● 根治可能性:显微血管减压术治愈率超过90%,但需在疾病早期(神经未发生不可逆损伤前)进行,把握治疗黄金期可提高根治率。

● 中医辅助作用:针灸、中药可作为辅助治疗手段缓解疼痛,但不能替代正规药物或手术治疗,需在专业医师指导下进行。

● 发作时自救:立即停止当前动作,避免继续刺激触发点;可进行局部温和热敷(温度不宜过高);若随身携带应急药物,可按医嘱服用。

● 药物使用周期:多数患者经介入治疗后疼痛明显缓解,约70%患者可在医生指导下逐步减少药物用量直至停药,无需终身服药。

● 医保报销:射频消融术等常规治疗项目医保报销比例约70%(具体以当地医保政策为准);球囊压迫术所用耗材部分需自费,费用约2-3万元。

三叉神经痛并非不治之症。随着医学技术的发展,从药物治疗到微创介入,再到显微血管减压术,多种治疗手段为患者提供了个体化选择。早期诊断、及时规范治疗,结合科学的日常管理,可有效控制疼痛,让患者重新回归正常生活。临床医生应根据患者具体情况制定最优治疗方案,同时加强患者教育,帮助其正确认识疾病,积极配合治疗。

参考文献

1、中国医师协会神经修复学专业委员会,中国医师协会周围神经外科专业委员会,国际神经修复委员会. 特发性与继发性三叉神经痛诊疗专家共识(2025版)[J]. 中华医学杂志,2025,105(25):2058-2071.

2、蔡长文.三叉神经痛患者是选择药物治疗还是手术治疗?[J].健康必读,2025,(09):157-158.

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信