吃精神科药会变傻、上瘾?别让谣言耽误了你的大脑!

来源:CHTV百姓健康2025-08-26 16:05:48

陈先生把抗抑郁药的铝箔板捏出褶皱时,窗外的木棉花已经落了三茬。

51岁的他是小区里出了名的“能人”,开了家五金店,账本算得比计算器还准。可自从儿子车祸去世,他像被抽走了主心骨——进货时对着价格表发呆,顾客问价半天说不出话,夜里盯着天花板到天亮,枕头总被眼泪浸得发潮。

社区医生建议他去看精神科,老伴偷偷藏起了处方单:“街坊邻居知道了会戳脊梁骨,再说这药吃了会变傻,你这店还开不开?”

陈先生信了。他试着靠喝酒入睡,结果半夜摔在厨房,额头缝了五针;他强迫自己算账本,却对着“35+48”愣了十分钟。直到某天,他拿着扳手往自己手上砸,被家人强行送进医院——此时距离初次诊断,已经过去了整整1年。“大脑的神经细胞就像被水泡了的电路,再拖可能就烧断了。”精神科医生的话,让这个一辈子好强的男人红了眼眶。

据不完全统计,在我院精神科门诊,有高达42%的精神疾病患者和陈先生一样,被“吃药会变傻、会上瘾”的谣言困住,眼睁睁错过3-6个月的治疗黄金期。

研究早已证实:精神疾病的治疗黄金期仅为发病后3-6个月内,拖延越久,大脑的器质性损伤越难逆转。

今天,我们用临床案例以及国内外顶尖研究数据,一次性击碎关于精神科用药的4大谣言,让你看清“吃药”背后的科学真相。

蔡丽飞 主治医师

广东省精神卫生中心

广东省人民医院

医学博士

精神心理科主治医师

研究方向为儿童和青少年情绪障碍及失眠的相关危险因素、病因和治疗。

临床工作中侧重于情感障碍、焦虑障碍、失眠等常见精神心理疾患的诊断和治疗,也参与门诊常规的亲子关系疏导以及家庭教育、婚姻情感等方面的心理咨询与治疗工作。

主持和参与省中医药局、省自然等省市级课题多项,以第一作者发表SCI/核心期刊文章数篇。

广东省心理健康协会心理危机干预委员会委员

广东省精准医学应用学会精神心理健康分会委员

谣言1:吃精神科药会“上瘾”,这辈子都离不开?

“这药是不是像鸦片一样,沾上就戒不掉?”门诊里,陈叔的疑问很有代表性。但在医学上,“成瘾”有严格的定义:必须同时出现生理戒断反应(突然停药后手抖、心慌、呕吐等)和强迫性觅药行为(无法控制地渴望用药)。

符合这两个条件的,是吗啡等阿片类药物、部分镇静催眠药(如苯二氮䓬类),这类药在精神科属于“国家特殊管制药品”,仅用于严重失眠的短期治疗(通常≤7天),开药时需要红处方、双人核对,想多开一片都要层层审批。

而治疗抑郁症、焦虑症的常用药物(如舍曲林、文拉法辛等),作用主要是调节大脑内5-羟色胺、去甲肾上腺素等神经递质的平衡——就像给倾斜的天平加减砝码,根本不会让人产生“非吃不可”的渴求。

为什么需要长期吃?因为精神疾病的复发率太高了。

抑郁症患者急性期治疗后立即停药,1年内复发率很高;坚持1-2年巩固治疗,复发率降低。这和高血压患者需要长期吃降压药、糖尿病患者需要打胰岛素是一个道理:不是“成瘾”,而是病情需要的规范治疗。

谣言2:药物会损伤大脑,让人变傻变迟钝?

“我儿子吃了药成绩掉了20名,肯定是脑子被吃坏了!”林阿姨的愤怒,源于对“药物副作用”的误读。

其实,用药初期的头晕、注意力不集中,是身体适应药物的正常反应——就像刚戴新眼镜会暂时视物模糊,通常1-2周就会缓解。而抗精神病药调节多巴胺受体时,可能短期降低大脑前额叶兴奋性,这种“反应变慢”是可逆的,停药后很快能恢复。

真正危险的是未及时治疗的精神疾病本身。延误治疗可能导致大脑灰质(神经细胞密集区)逐渐减少,进而影响认知功能。而规范治疗后,大多数患者的记忆力、逻辑思维能恢复,说明所谓“变傻”,不过是疾病导致的精神萎靡被误读成了药物副作用。

【案例】广州IT工程师小张出现躁狂苗头时,因怕“变傻”硬扛,结果连续48小时无法入睡,连简单代码都写不了。强制治疗2周后,他坦言:“现在早上有点犯困,但写程序的逻辑比生病前清晰多了,以前总跳步骤。”

谣言3:吃精神科药一定会变胖,影响形象?

“我宁愿失眠到天亮,也不想吃成‘发福佬’!”李小姐的顾虑,在年轻患者中很常见。确实,部分药物可能影响体重,但绝非“一定会胖”,且有办法控制。

从药物特性来看:

1、传统抗精神病药如氯氮平,可能增强食欲中枢敏感性、降低代谢,部分患者会发胖;

2、新一代药物已大幅改善:抗抑郁药安非他酮对体重影响中性,部分患者甚至轻度减重;非典型抗精神病药阿立哌唑,体重增加发生率远低于传统药物。

我们科室会根据患者需求“定制方案”:

1、对爱美人士优先选如齐拉西酮等这类对体重影响小的药物;

2、搭配运动:如“岭南特色运动处方”---每周3次太极拳或八段锦(每次30分钟),既符合广东人的运动习惯,又能通过调节代谢控制体重。

【案例】深圳患者小吴用药期间,坚持每日晨爬白云山,不仅体重没增,焦虑症状也明显改善,她说“出汗时感觉烦心事都被甩出去了”。担心体重的患者,还可以定期监测血糖血脂,医生会及时调整方案,无需在“治病”和“形象”间二选一。

谣言4:中药副作用小,比西药更安全?

“西药太‘猛’,还是喝中药稳妥。”这种想法在广东患者中很普遍,但藏着隐患。

某药学部曾对12种宣称“安神解郁”的中成药检测,发现7种非法添加了抗精神病药(如氯氮平、奥氮平),剂量远超安全范围——相当于“偷偷加西药”,却没有规范的剂量控制,反而增加副作用风险。

中药并非“无毒副作用”:

1、常用于安神的朱砂(含硫化汞),长期服用可能导致汞中毒,出现震颤、肾功能损伤;

2、岭南常用的“解郁中药”香附,若炮制不当,可能不但无法有效发挥理气解郁作用,还可能引起胃肠道不适,如恶心、呕吐、腹痛等。

而西药的副作用是“明明白白”的:经过严格临床试验验证,医生能提前预判并干预。比如舍曲林可能引起口干,可搭配广东凉茶清热生津;奥氮平可能导致便秘,饮用火麻仁茶就能缓解——这些都是可控的“小插曲”。

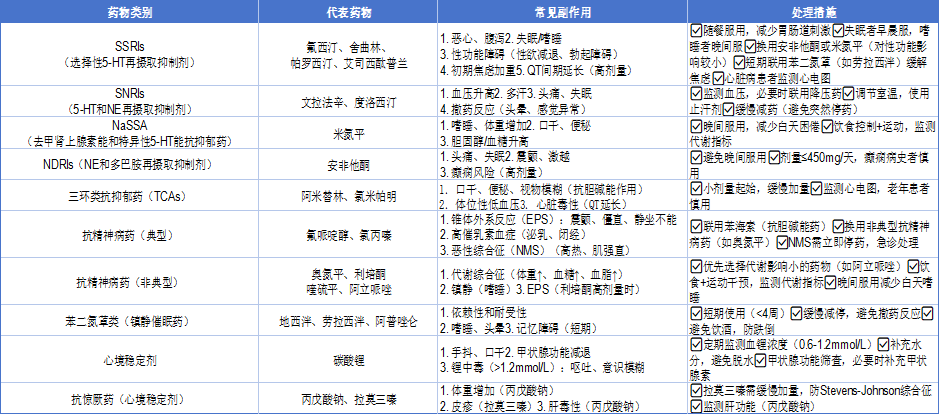

常见精神科西药副作用及对应解决措施:

科学结论:轻度失眠、焦虑可在中医师指导下用酸枣仁、合欢皮等中药辅助调理;但中重度精神疾病,西药仍是首选。就像广东人常说的“凉茶能下火,但发烧到39度还得吃退烧药”,中西医结合需在专业指导下进行,盲目迷信中药反而可能延误治疗。

精神科用药“避坑指南”

1、拿药时必问3个问题:

这药的作用机制是什么?

可能出现哪些副作用,如何应对?

多久复诊,需要做哪些检查?

2、减药停药必须“阶梯式”:就像开车减速要逐步踩刹车,突然停药可能导致症状反弹,具体方案需医生根据病情制定。

3、个性化调整治疗方案:医生会根据职业特点调整方案:对于渔民这类需要保持清醒的职业,医生可能会选择不易嗜睡的药;而对于教师等需要在授课时段保持精力的职业,医生可能会建议患者避开授课时段服药——让药物“融入生活”,而非“打乱生活”。

结语

最后想说:精神科药物不是“洪水猛兽”,而是调节大脑功能的“精密工具”。就像糖尿病需要胰岛素、高血压需要降压药,精神疾病的规范用药,是经过全球无数临床研究验证的科学手段。

别让“怕吃药”的谣言,耽误了大脑的“自救”机会。能好好吃饭、踏实睡觉、笑着生活,才是最重要的事——你说呢?

参考文献

[1]邓琳,陈海勤,王丽娜.精神障碍患者药物素养的研究进展[J].中国医药导报,2025,22(16):68-72+87.DOI:10.20047/j.issn1673-7210.2025.16.12.

[2]精神药物安全性评价的实践共识[J].中国新药与临床杂志,2023,42(12):769-773.DOI:10.14109/j.cnki.xyylc.2023.12.01

[3]徐静文,封阳.如何应对抗精神药物的不良反应?[J].科学生活,2025,(01):58-59.DOI:10.20197/j.cnki.kxsh.2025.01.022.

作者:蔡丽飞 广东省精神卫生中心 广东省人民医院 精神心理科 主治医师

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信