罗永浩怒怼西贝“预制菜充现炒”!冷冻食材曝光,预制菜三大争议直击大众焦虑

来源:CHTV百姓健康2025-09-17 20:09:31

9月11日,罗永浩在直播中对西贝餐饮发起质疑,直指其存在“用预制菜冒充现炒”“定价虚高”的问题,同时他还点名西贝儿童餐使用冷冻食材,这番言论迅速引发关注。面对质疑,西贝创始人贾国龙强硬回应,坚称品牌“100% 无预制菜”,并开放全国370家门店后厨试图自证清白。

然而,“冷冻18个月的海鲈鱼”“保质期24个月的西兰花” 等证据随后被曝出,让“预加工≠非预制” 的质疑声在消费者群体中蔓延。这场围绕西贝的争议,不仅让品牌陷入信任危机,更将“预制菜”这一始终伴随争议的话题,再次推至舆论风口浪尖,关于预制菜定义、安全性与透明化的讨论,迅速在大众间发酵升温。

“什么是预制菜”,是当前大众围绕预制菜讨论的核心焦点。不少消费者认为“带包装、经过预加工的食品就是预制菜”,但这种日常认知与现行国家标准存在偏差,要厘清预制菜的范围,需从概念演变与官方规范两方面梳理。

此前,预制菜的行业定义较为宽泛,即食、即热、即烹、即配四类食品常被笼统归为预制菜范畴,比如开袋即食的卤味、加热就能吃的速食菜,甚至切配好的净菜,都曾被纳入其中,模糊的界定为后续认知争议埋下了隐患。

直到2024年3月,市场监管总局等六部门联合出台《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,才首次在国家层面对预制菜的定义和范围作出明确界定。根据该通知,预制菜不允许添加防腐剂,同时明确排除三类食品:一是主食类食品;二是可直接食用的蔬菜(水果)沙拉等凉拌菜;三是中央厨房制作的餐食。

中国农业科学院张春晖指出,这份通知为预制菜与净菜、中央厨房餐食划清了边界,能有效防范商家借“预制菜”名义蹭流量、扰市场的行为。北京金问律师事务所黄才华则提到,大众对“预加工即预制菜”的误区,正源于对这一标准的不了解。中国人民大学孙娟娟进一步分析,经营者更关注产品本身属性,消费者更在意 “是否门店现做”的生产方式,这种关注点差异,也是认知偏差的重要根源。

在预制菜的争议讨论里,“安全健康与否“同样是一个焦点。尤其是常带孩子去餐厅的家长群体,最担心预制菜里可能存在的 “科技与狠活”,比如过量添加剂、不新鲜原料等,会给孩子的成长埋下健康隐患。

客观来看,正规中央厨房生产的预制菜,通过高温灭菌或速冻锁鲜技术,在安全性上有基本保障。但长期食用部分不规范产品,仍可能面临多重健康风险。这些风险并非源于预制菜本身的形态,而是部分产品在生产、包装及原料把控上的漏洞。

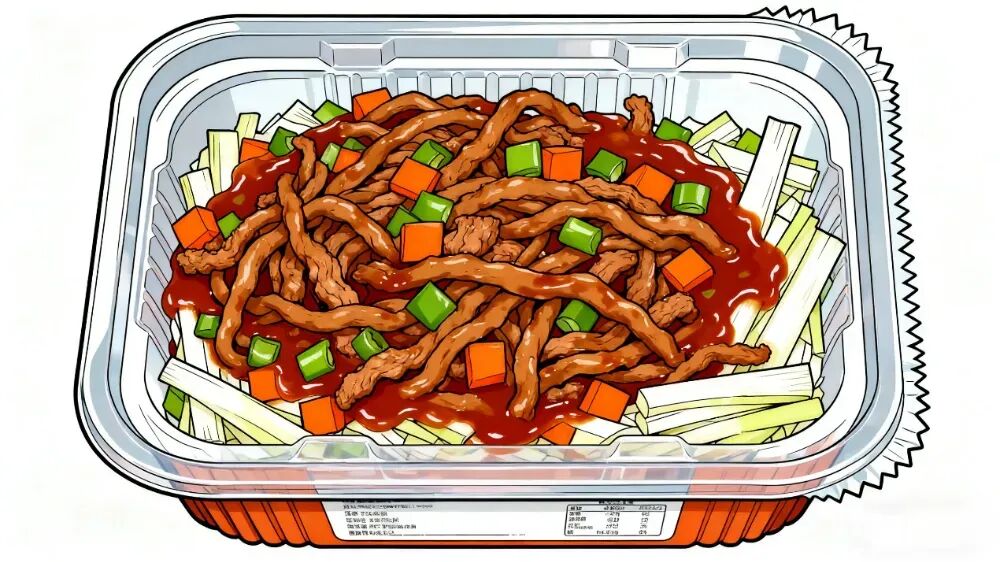

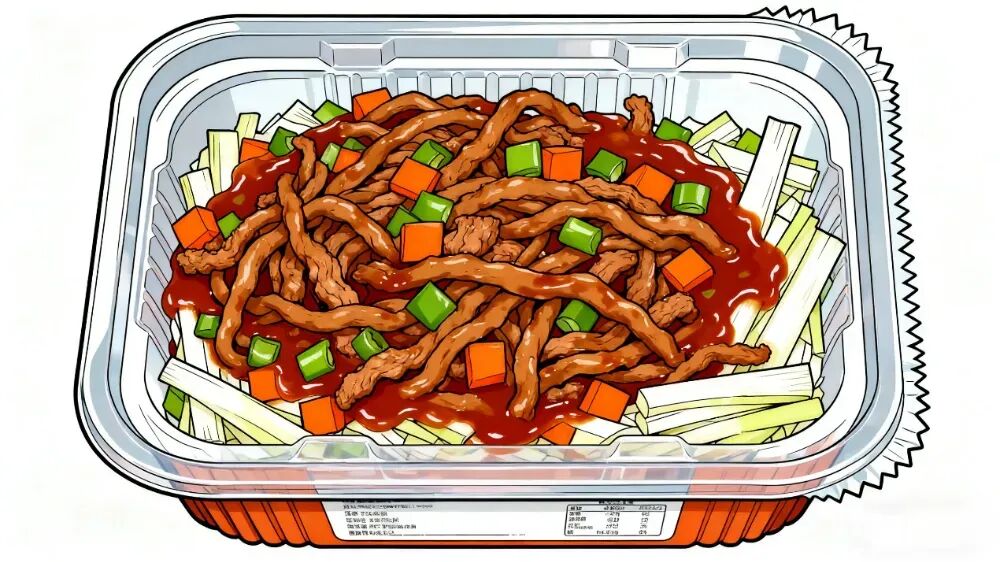

首当其冲的是调味剂过量问题。为稳定风味、延长适口期,不少预制菜会添加大量盐和糖:某款鱼香肉丝预制菜每100克含钠900毫克,若吃下200克包装,摄入钠量已接近成年人每日2000毫克的推荐上限。长期高盐高糖饮食,不仅易诱发儿童龋齿、成人高血压,还可能加速骨钙流失,增加肥胖、骨质疏松的风险。

原材料品质的模糊性也不容忽视。预制菜依赖集中采购加工,普通消费者难追溯源头,部分商家为压缩成本,可能用不新鲜食材加香料掩盖异味,甚至出现 “猪肉冒充肥牛” 的以次充好情况,长期食用这类食材,会让健康失去基础保障。

塑料包装的隐形风险同样值得警惕。《环境科学与技术》期刊实验显示,仅3分钟微波加热,1平方厘米塑料容器就会释放超21亿个塑料微粒。这些微粒随食物进入人体后,长期累积可能引发腹泻、肠道出血等肠道问题。

多数消费者表示并非抵触预制菜本身,而是反感在不知情的情况下被动食用。保障消费知情权与选择权,是大众对餐饮服务的基本诉求之一。

从法律与政策层面看,告知义务有明确依据:《消费者权益保护法》规定,消费者享有知悉所接受服务真实情况的权利;2024年市场监管总局等六部门也明确提出,要大力推广餐饮环节使用预制菜明示,为商家告知行为提供了政策指引。

各地近年也在积极探索落地路径:2025年4月,《粤菜预制菜包装标识通用要求》正式施行,要求产品名称需标注 “预制菜” 或 “预制菜肴”,并明确原料投料量;上海在部分餐饮企业先行试点明示工作,湖南则通过引导行业自律、试点推广等方式,探索管用的告知模式。

不过现实中仍有阻碍:目前明示要求并非强制,商家多因担心引发消费者反感而主动告知意愿低;同时,缺乏快速检测手段与具体监管细则,监管部门和平台也难以强制商户标注。值得欣慰的是,已有企业主动突破,如某品牌将菜肴分为 “餐厅现做”“半预制”“复热预制”三类标注,部分连锁餐饮小程序也新增 “新鲜制作”“央厨制作”标识,为行业提供了参考。

预制菜究竟该何去何从?从全球经验来看,答案或许藏在成熟市场的实践中。日本作为预制菜产业成熟的国家之一,2024 年其预制菜市场渗透率已超 60%,其秘诀在于构建了全产业链透明化体系——从食材溯源到加工储存的全程监管,包装上详尽标注产地、日期和加热方式,即便无强制标注法律,消费者仍能清晰知情。美国则通过 FDA 的明确标准,对预制菜微生物安全、标签规范等作出严格规定,配合常态化食品召回制度,为预制菜安全筑牢防线。

这些案例证明,预制菜并非洪水猛兽,其争议根源不在产品形态,而在标准缺失与信息不透明。我国2024年六部门通知已为规范发展奠定基础,未来需进一步借鉴国际经验:完善从生产到销售的全流程标准,推广透明化标签制度,强化智能化监管技术应用。唯有让消费者看得见原料、辨得清工艺、信得过安全,才能实现预制菜便捷性与健康性的平衡,推动这一产业真正走向成熟可持续的发展之路。

2.http://www.scio.gov.cn/live/2024/34450/xgbd/202408/t20240809_858173.html

3.https://3g.china.com/act/news/10000169/20250913/48820275.html